Contents

「親亡き後問題」とは?~障がい者の将来を考える~

1. 「親亡き後の問題」とは?

「親亡き後の問題」は、障がいのある子どもを持つ親が、自分たちが亡くなった後に「誰が子どもの生活を支えてくれるのか」という不安を抱える問題です。

これを「親なき後問題」と呼びますが、これは両親が亡くなった後だけでなく、高齢化に伴って子供の面倒を見られなくなった時点でも顕在化しており、その為、大学の研究グループの調査結果によると、知的障がいのある方の親の9割以上が子どもの老後に不安を抱えています。

2. 親の抱える不安

2.1. 親に代わる子どもの支援

「自分(親)が入院や施設入所をした場合に、代わりに子どもをサポートしてくれる人が見つからないのではないかと不安です。」

2.2. 生活やサービスを受けるための資金

「食費や光熱費などの日常生活費だけでなく、福祉サービス利用料や医療費の準備が不足していることに不安を感じています。」

2.3. 住居の確保

「現在は親と一緒に暮らしていますが、親が亡くなった後、自分で物件を探して契約することができないため、住まいの確保ができるかどうか心配です。」

2.4. 財産管理

「先を見通して判断することが苦手なので、詐欺や押し売りなどにだまされたり、インターネットでお金を使いすぎたりしてしまうのではないかと心配です。」

3. ドキュメンタリー番組「老障介護」の現実

3.1. 高齢化社会の日本と「老障介護」

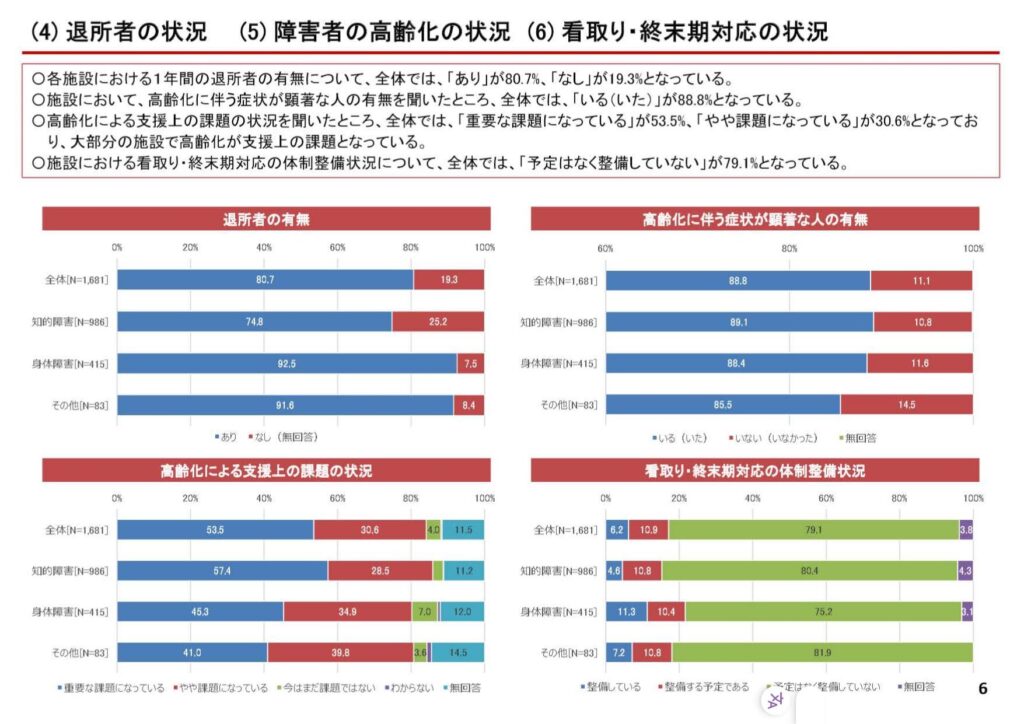

日本は高齢化社会を迎え、老老介護が大きな社会問題となっています。その中で、年老いた親が障がいのある子どもを介護する「老障介護」の問題も顕在化しています。

3.2. ドキュメンタリーの取材ストーリー

テレビ新広島(TSS)は、2022年から障がいのある子どもの問題に取り組んでおり、その取材を通じて出会った家族の日々を紹介されていました。登場された家族が抱える抱える不安と現実は、日本全国にいる似た状況の方々が抱える不安と現実です。

3.3. 国の政策とその影響

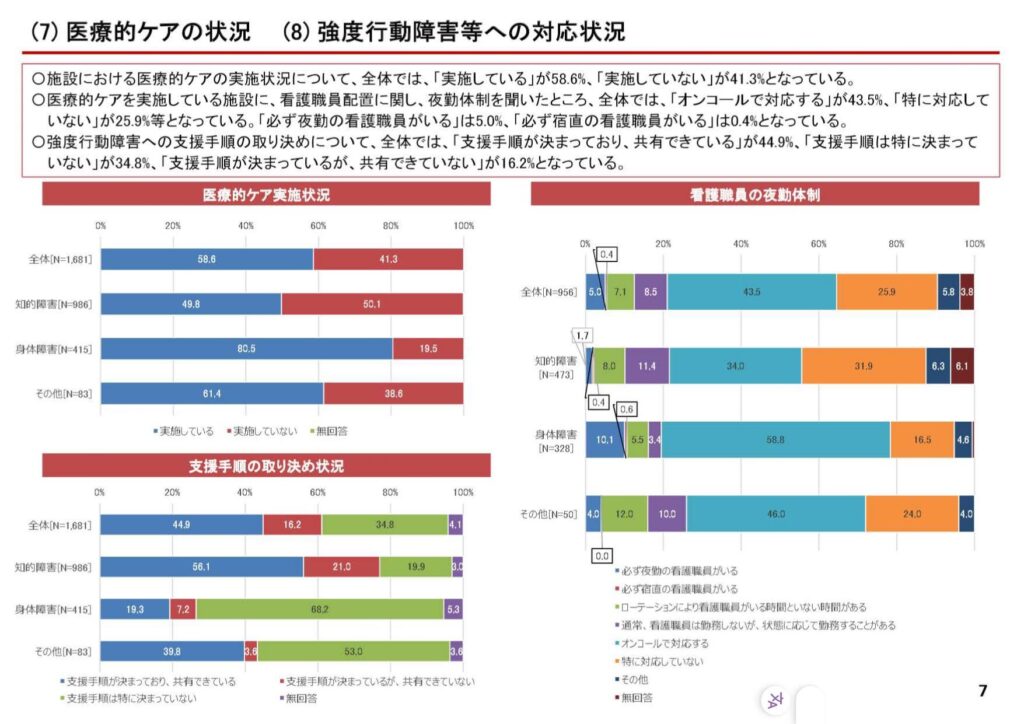

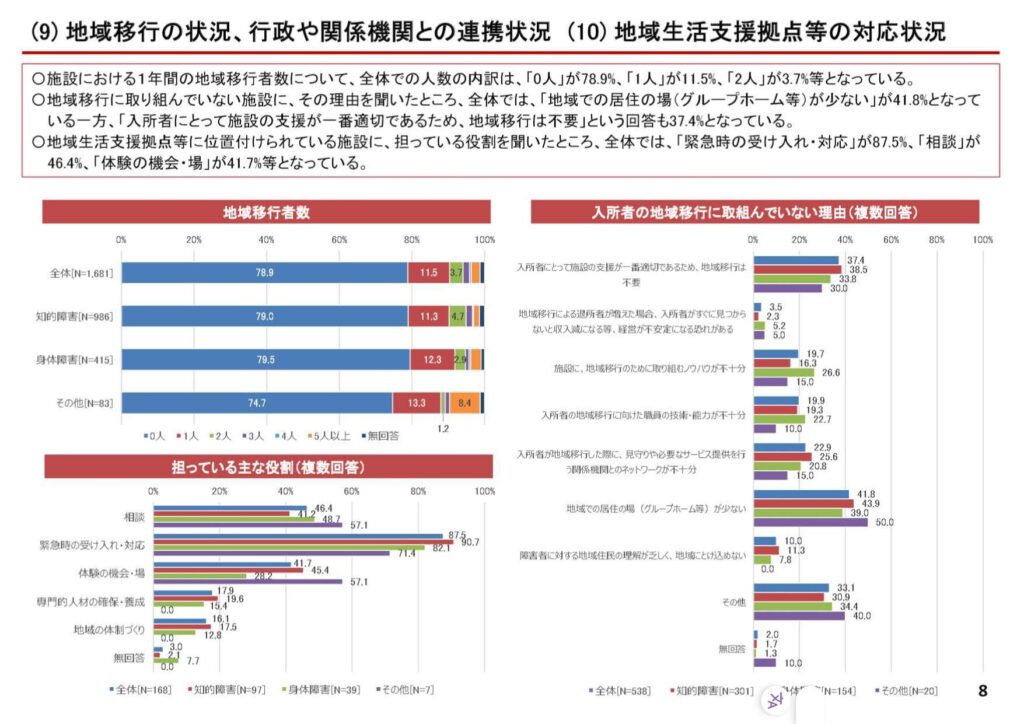

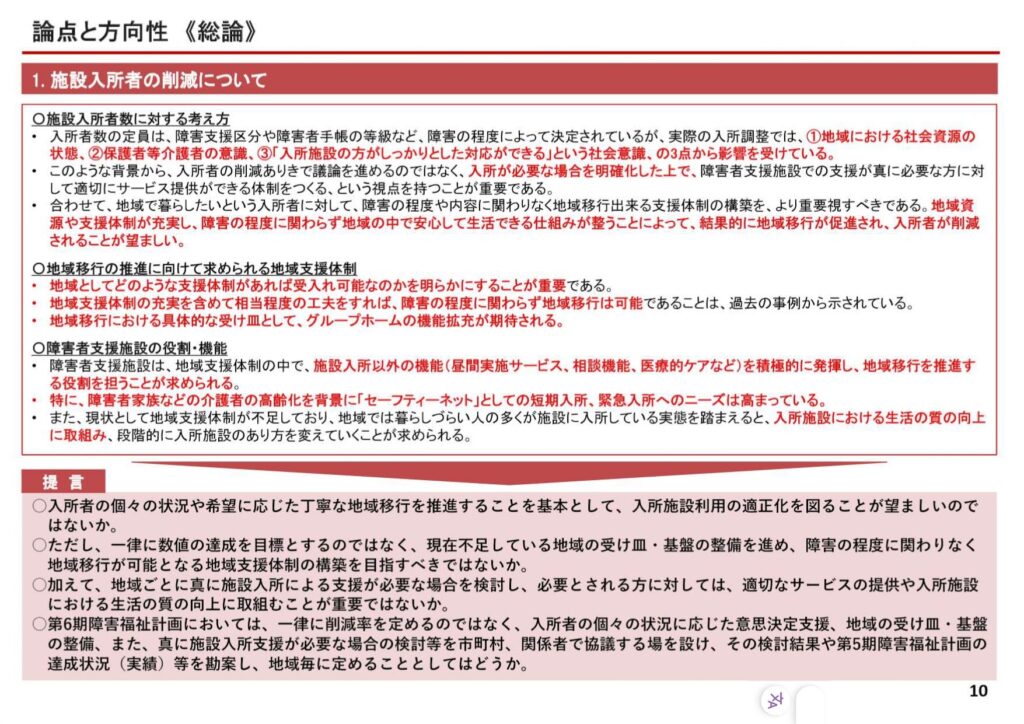

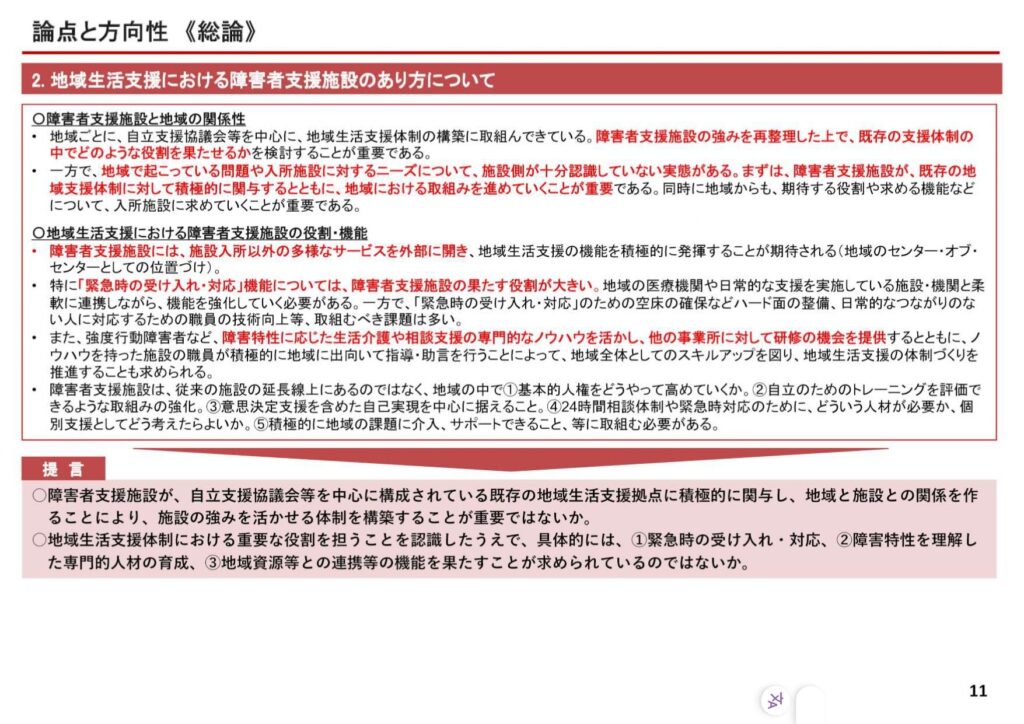

国は、入所施設の増設増床をしないで、障がい者の受け入れを「入所施設」から「地域のグループホームや自宅」へ移行する政策を2000年以降進めています。

ですが、どうやら理念だけが先行して、制度が充実していないのが現状のようです。

グループホーム内で利用者の世話をする世話人には特別な資格は特に必要ありませんが、グループホームは国からの報酬も少なく、看護師を配置できない為、重度障害者を受け入れることが非常に難しいのも現状の一つです。

4. 将来への備えと課題

4.1. 家族の不安と準備

高齢の親たちは、自分たちがいなくなった後の子どもの生活を心配し、施設の見学や準備を進めていますが、施設の不足や受け入れ条件の厳しさが問題となっています。

4.2. 社会の課題と解決策

障がい者を受け入れる社会の姿勢が問われており、親たちは自分たちが死ぬまで子どもの将来を心配し続けなければならない現実があります。この問題に対する社会の理解と支援が求められています。

親亡き後の問題への対応策とは

「親亡き後の問題」に対して、一般的な対応策を紹介させて頂きます。

一般的な対応策

親が元気なうちに信頼できる法律家や成年後見人(第三者後見人)を予め選任しておくことが一般的な対策です。

親も同時に後見人になることができます。これにより、親は第三者後見人の業務姿勢を監督でき、親の意向や子供の詳細な情報を把握した信頼できる後見人が長期的に子供の財産管理や身上監護を行うことができます。

民事信託・生命保険信託の活用

成年後見制度の柔軟性や幅広い選択肢を持つ民事信託や生命保険信託の仕組みを併用または代用することで、親が希望する方法で財産を管理し、子供の生活や療養、介護に必要な資金の給付を安定的に確保できます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の利用

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用することで、遺言能力のない子に相続人がいない場合でも、親が財産の最終的な行き先を指定できます。これにより、財産が国庫に帰属することを防ぎます。

これらの対策を講じることで、親なき後も障がいを持つ子供の生活を安心して支えることが可能になります。

まとめ

「親亡き後問題」は、障がいのある子どもを持つ親にとって切実な問題です。親が抱える不安や課題を社会全体で理解し、支援の体制を整えていくことが必要であります。