Contents

障害者就労支援の現状と課題

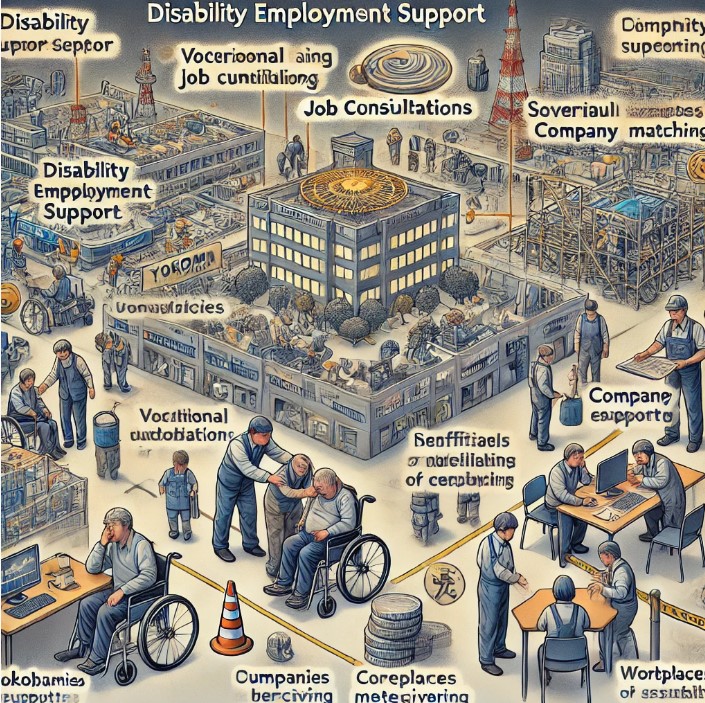

障害を抱える人々の中には、働くことに対して著しい制限を受けている方が多くいます。彼らが社会に貢献し、自己実現を果たすためには、適切な就労支援が不可欠です。日本では、障害者の就労支援に関して様々な取り組みが行われていますが、まだ多くの課題が存在しています。

現在の就労支援の取り組み

- 障害者就労支援センター:全国各地に設置されているこれらのセンターでは、障害者に対する職業訓練や就職相談、企業とのマッチングなどのサポートを行っています。例えば、横浜市や板橋区、相模原市など多くの自治体が就労支援センターを設置し、地域に根ざした支援を提供しています。

- 資格取得支援:就労に必要なスキルを身につけるための資格取得支援も重要です。特に、IT分野や介護分野など、比較的参入しやすい業種での資格取得が奨励されています。

- 補助金制度:障害者を雇用する企業に対しては、政府や自治体から補助金が提供されています。この制度により、企業が障害者を雇用しやすくする仕組みが整えられています。

- 就労支援施設:A型、B型の就労支援施設が存在し、それぞれ異なるサポートを提供しています。A型は一般企業と同様の働き方を目指し、B型は作業能力に応じた軽作業を提供します。

就労支援の課題

- 情報の非対称性:障害者自身が就労支援に関する情報を十分に得られていないことが多いです。その結果、適切な支援を受けられずに就労を諦めてしまうケースもあります。

- 企業の理解不足:障害者を雇用する企業側の理解が不足していることも大きな課題です。障害者の能力を正しく評価し、適切な職務を提供するためには、企業側の教育と意識改革が必要です。

- 就労環境の整備:障害者が働きやすい環境を整えるための投資が不十分な企業も存在します。バリアフリーのオフィス環境や適切なサポート体制を整えることが求められます。

- 精神的サポートの欠如:特に精神障害を抱える人々に対する支援が不十分であることが指摘されています。ストレス管理やメンタルヘルスケアのための専門的な支援が必要です。

障害者就労支援の成功事例

企業との連携

多くの企業が障害者を積極的に雇用し、成功を収めている事例があります。例えば、大手IT企業では、障害者向けの特別なトレーニングプログラムを提供し、技術者としてのスキルを磨く機会を提供しています。このようなプログラムは、障害者が自信を持って働けるようになるだけでなく、企業にとっても有益な人材を確保する手段となっています。

地域の取り組み

地域コミュニティと連携した取り組みも重要です。例えば、秋田県や名古屋市では、地元の企業と連携し、障害者の雇用機会を創出するためのプロジェクトを実施しています。これにより、地域全体で障害者を支援する体制が整えられています。

生成AIの進化を利用

生成AIの進化によって一定の作業や業務が簡素化できる時代になり、日々進化の速度をあげているのが現状です。それは障害を抱える方達の環境にも影響を辺り、知的障害者であったとしてもブログ記事や動画等を手軽に作成できるようにないました。

このことはまだ気づいていない方達が多いですが、当センターで、ここまではできるけど、ここはまだできないと実験をやりながら、できることをどんどんレベルを上げながら仕事ををしてもらっています。

是非ご興味を持たれた方達は本当かどうかをやってみて下さい。

まとめ

障害者就労支援は、障害者を抱える方が社会で自立し、自己実現を果たすために不可欠な要素の一つです。しかし、現状には多くの課題が残されており、支援体制の充実と企業の理解促進が求められます。

その為には支援する側の方が尚のこと社会変化の情報収集に努力し、その変化がどう自分が関わる方達の為になるかを真剣に考えないといけないと思います。

もしかすると支援する側が旧態依然の認識で障害を抱える方達とか関わっているのかもしれません。

もしそうだとしたらとても残念なことではないでしょうか。

障害者とその家族、支援者、そして企業が一丸となって、より良い就労支援の仕組みを構築していくことが必要です。