ここ数年の間に障害年金制度について認知度が高くなった為、お問合せが増えて来ています。

ですが、障害年金の申請する際には、ただ申請をすれば良い訳ではなく、障害年金を申請をするにあたり、そのような点を注意すべきかと等を理解をした上で申請手続きを進める必要があります。

とはいえ、疾患や障害の程度は人それぞれです。また、日常生活を支援してくれる人の有無も、実際に障害年金を申請をする難易度が変わったりもします。その為、障害年金を申請する際には、思慮深いがアプローチが必要です。

そこで、障害年金を申請するにあたり最低限ご存知であった方が良いことについてまとめてみました。障害年金を申請することにご興味がある方は是非ご覧になって下さい。

障害年金とは?

障害年金制度の概要

障害年金制度は、抱えていらっしゃる病気や怪我、障害によって、日常生活を送る際に差し障りのある程度応じて支給される公的な支援制度ですのことです。

この障害年金制度は、国民年金法及び厚生年金保険法、共済組合の各々の制度によって運用されてお、障害の程度に応じて障害等級が決められています。障害等級は1級から3級が定められており、障害等級1級が重く、3級が軽い障害となっています。

障害年金の対象者

障害年金を受給できる対象者は、障害の(因果)原因となった病気や怪我について医療機関に初めて診察を受けた日(以下「初診日」という)を基準に受給要件が定められており、この受給要件を満たす者が「障害年金の受給対象者」となります。

この受給要件については、改めて詳しく記載することにしますので、ここでは簡単に示すことに留めておきます。

「障害年金」の受給要件

障害年金の受給要件1:初診日要件

貴方の「初診日」がいつでしょうか?

障害年金は、「初診日」を基準に受給要件を定めていますので、「初診日」が解らないと障害年金の申請手続きを進めることができません。

障害年金の受給要件の1つ目として、「初診日」を解っていること。そして、「初診日」がいつなのかを証明できることです。

今現在、貴方が「初診日」がいつなのか解らなければ、まずは「初診日」の医療機関に電話をして問合せをしてみましょう。

障害年金の受給要件2:保険料納付要件

障害年金は、あくまでも保険給付制度です。ですので、貴方が一定基準以上の(国民年金や厚生年金の)保険料を納めていない障害年金制度を利用することができません。

これが障害年金の受給要件の2つ目(以下「保険料納付要件」という)です。

貴方が一定基準以上の保険料を納めているかどうかを、いつ時点の「保険料納付要件」を確認するのでしょうか。

それは先にあげた「初診日の前日」です。

詳しい「保険料納付要件」について、別にまとめますので、現代段階では、『初診日の前日に、一定基準以上の保険料を納めている必要がある』とだけご理解をして頂けたらと思います。

障害年金の受給要件3:障害認定日要件

障害年金制度は、その名の通り障害状態でなければ利用することができません。また、障害年金の対象となる疾患に診断を受けただけでは障害年金の対象者となることはできず、一定基準以上の障害状態(障害等級1~3級)であることが必要です。

では、この一定基準以上の障害状態であるかどうかをいつの時点で確認をするのでしょうか。

また「初診日」でしょうか。

正解は「障害認定日以降」で確認をします。

この「障害認定日」とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。※ただし例外もあります。

また、「障害認定日」には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

以上が障害年金の受給要件の概要となっています。障害年金を受けたい場合、この障害年金の受給要件の全てを満たす必要があります。

「障害年金」の申請方法

貴方が、障害年金を手続きをする際には、障害年金の窓口は居住地を管轄する市区町村の役場や、年金事務所となっていますので必要書類を取りまとめて届出をして下さい。

ここでは「障害年金」の申請に必要な書類の概要について紹介させて頂きます。

障害年金の申請に必要な書類リスト

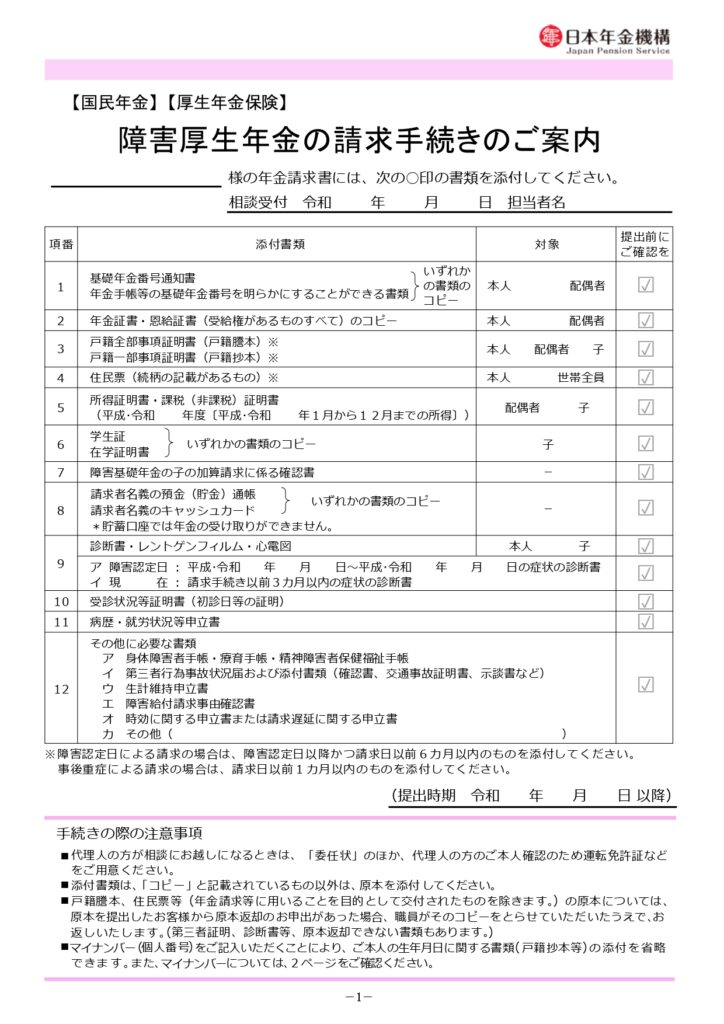

まずは、日本年金機構に障害年金を申請する際の必要書類リストがありますので紹介します。

上記リストは、あくまでも一般的に必要な書類となっていますので、リストに記載がある書類だけで済む場合もありますし、そうでない場合もありますので個別に判断しながら提出書類を整える必要があります。

上記リストの中で特に重要な書類を紹介します。

(1)上記9「診断書」

主治医に診断書の作成依頼をしましょう。

「いつ時点の診断書が必要ですか?」と主治医から質問された場合は、①貴方が障害年金を遡って申請をご検討されている場合は、「認定日時点」と「現在」のものを、②遡らない場合は「現在」のものを依頼して下さい。

(2)上記10「受診状況等証明書」

前述で「初診日」の重要性を説明しましたが、この「初診日」を証明する書類が、この「受診状況等証明書」となっています。「初診日」にかかわる医療機関に作成依頼をして下さい。

(3)上記11「病歴・就労状況等申立書」

上記(1)(2)は、医療機関が作成するものですが、この「病歴・就労状況等申立書」については、貴方が作成するものです。要は、貴方がご自分の障害の程度を自己申告できる書類がこの「病歴・就労状況等申立書」です。

繰り返しになりますが、貴方の障害の程度について自己申告できる書類は、この「病歴・就労状況等申立書」だけです。ですので、安易に作成をしないように十分気を付けて下さい。

障害年金は、障害の程度(障害等級)に応じて受け取れる金額が異なります。何よりも障害年金は、現在の貴方の生活に経済的に支援してくれる大切な制度です。障害年金を請求する書類如何によって、結果が大きく異なるケースも十分あり得ます。また、そのようなことが起きていることを散見されています。

障害年金を請求される方は、たとえ主治医が作成して頂いた診断書であったとしても、内容を必ずご確認をした上で手続きを進めて下さい。

障害年金の申請手続き

障害年金申請のステップ

貴方が、障害年金を申請をする場合、どのような流れで障害年金の申請をしたら良いか迷われると思います。そこで、ここでは障害年金を申請するステップ(申請から承認まで)についてをわかりやすく解説したいと思います。

障害年金申請ステップ1:事前準備

障害年金を申請する準備をする前にやっておくことがあります。

それは、①医療機関に初診日を確認すること。②年金事務所等に問い合わせをして、初診日を確認ができたら次に保険料納付要件を満たしているかどうかを確認して下さい。

この①初診日を確認する、②保険料納付要件を満たしていることを確認すること出来たら、次は、③年金事務所等の窓口に予約を入れましょう。

障害年金申請ステップ2:年金請求書一式作成

年金事務所等の窓口に予約した日に、国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金請求書一式を頂いて来て下さい。

これには、年金請求書だけではなく、医療機関に作成依頼する診断書や受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などが含まれています。

年金請求書一式を頂く際に書類について不明な点があったら必ずその場で説明を受けるようにしてください。

①医療機関に診断書、受診状況等証明書の作成依頼をする。

②貴方ご自身が作成する書類を作成する。

障害年金申請ステップ3:年金請求書一式を提出

上記ステップ3の書類が整備できたら、書類一式を(ステップ1に予約を入れた)窓口に提出をして下さい。

また、直接窓口に年金請求書一式を提出しなくても、郵送でも受付をしくれます。外出等が難しい場合は無理せず郵送で届け出をされると良いと思います。

障害年金申請ステップ4:審査プロセス

提出した年金請求書一式は、日本年金機構において審査を受けることなります。審査の過程の中で、追加の情報提供を求められることがあります。

障害年金申請ステップ5:結果の通知

審査が完了すると、審査結果が書面でご自宅に郵送にて通知されます。承認された場合、障害年金の支給が開始されます。

まとめ

1,障害年金を受け取ることは、「国に世話になる」という意味と捉えて受給されることにためらう方がいます。

障害年金は、日本国民全員が高齢者になると受け取る年金である「老齢年金」と同様です。そのような意味で、障害年金を受け取っている方が、65歳になるとそのまま障害年金を受け続けるか、老齢年金を受け取るのかを選択しなければなりません。

老齢年金を受け取ることを躊躇される方が、恐らく限りなく少ないのと同様に、障害年金を受け取ることは躊躇される必要はありませんので、障害年金制度を上手に活用しましょう。

2,障害年金をご自分で手続きをしようとして、1年以上経過してしまっているケースもあります。時間が経過すればする程メリットはありませんので、障害年金の申請手続きに不明点がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。

監修:社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター

〒007-0849 札幌市東区北49条東13丁目1-10 TEL:011-748-9885